11 Hinweise für optimale Trinkwasserhygiene

1. Gründe für Qualitätseinbußen

Eine Verschlechterung der Trinkwasserqualität kann unter anderem durch die Rohrleitungsinstallation, durch Kontakt mit ungeeigneten Werkstoffen, Stagnation in weniger genutzten Leitungsabschnitten und / oder unzulässiger Erwärmung eintreten. Werden diese Faktoren bei einer Trinkwasserinstallation außer Acht gelassen, wird das Wachstum von Bakterien gefördert.

Dies kann zu gesundheitlichen Schäden bis hin zu einer Gefährdung für Leib und Leben führen.

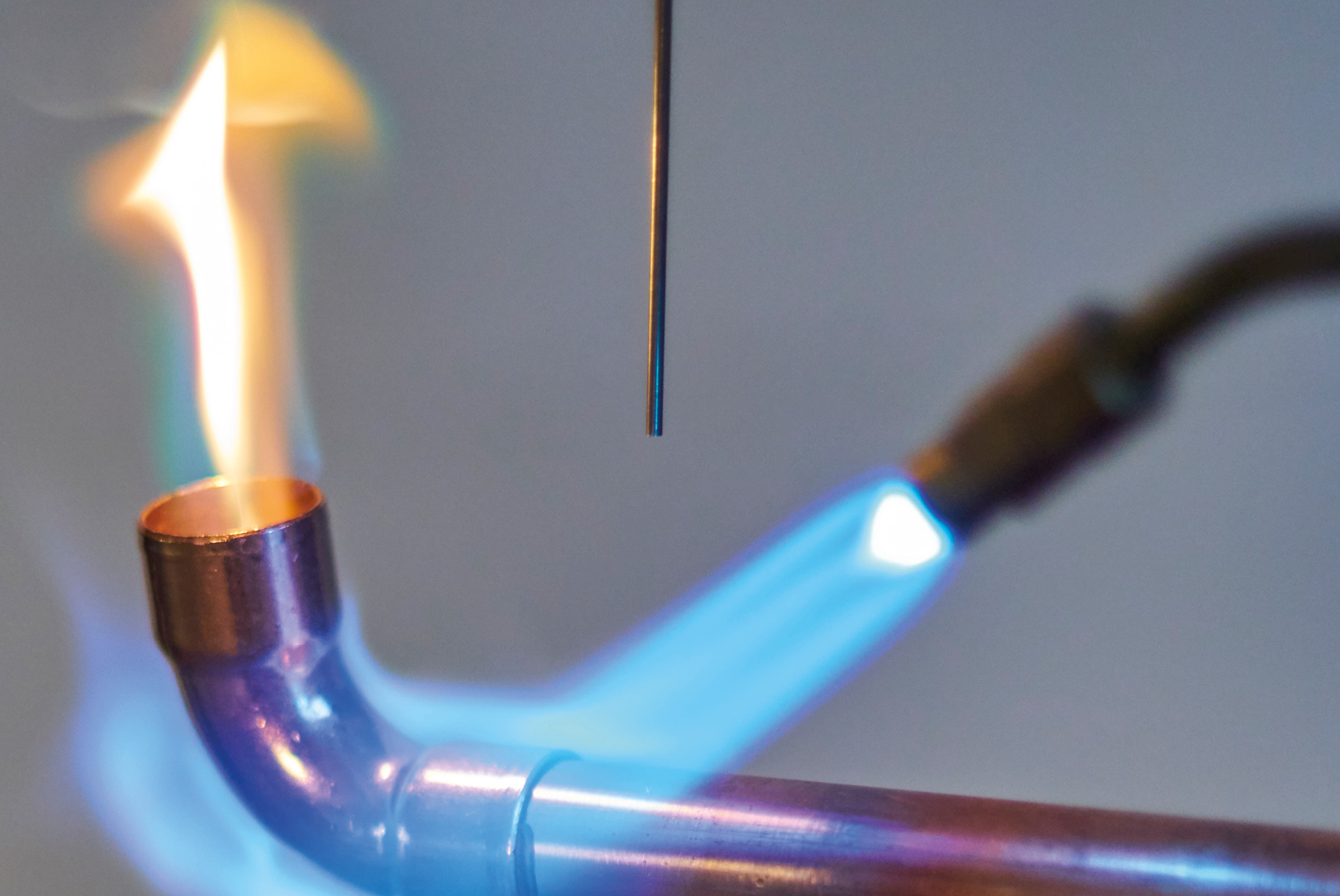

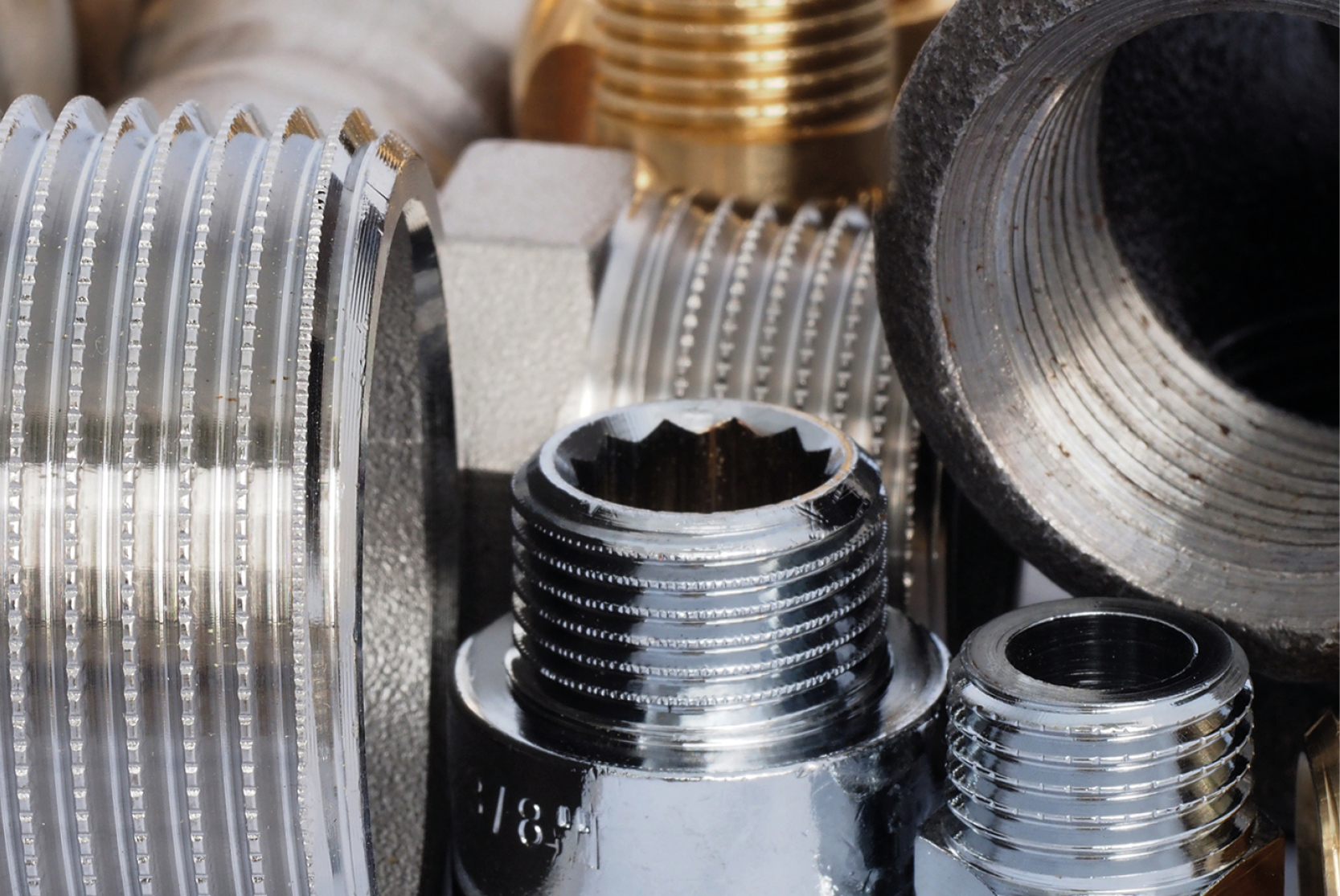

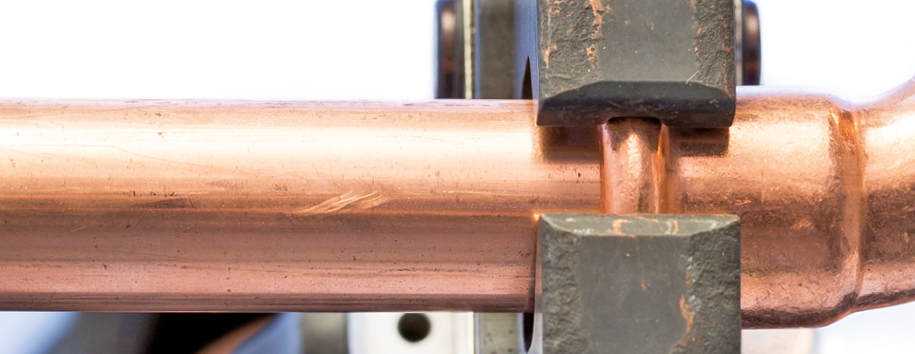

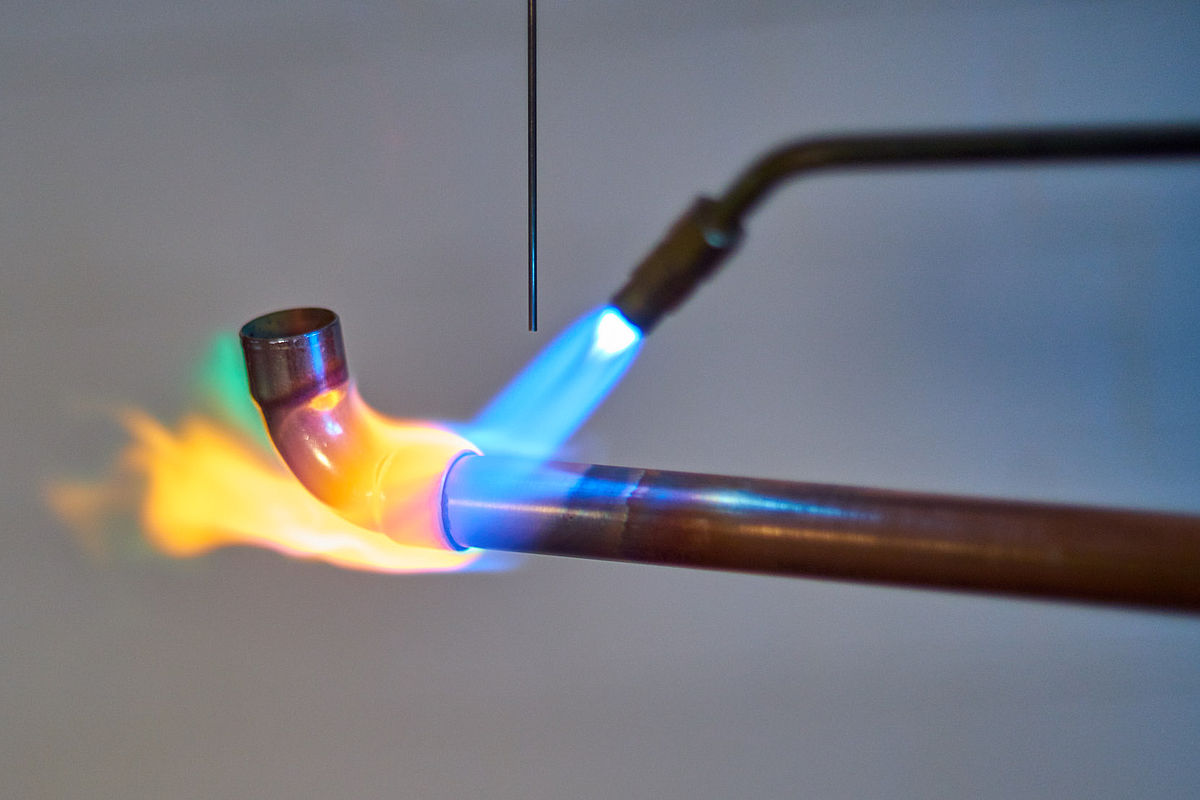

Rohrleitungssysteme von SANHA® erfüllen die hohen Ansprüche an den verwendeten Werkstoff in vollem Umfang. Je nach Anwendungsfall und Trinkwasserbeschaffenheit stehen bei uns Systeme aus verschiedenen Edelstahlsorten, Kupfer, bleifreien siliziumhaltigen Kupferlegierungen und/oder Kunststoff zur Verfügung, die stets eine bedarfsgerechte Lösung ermöglichen und einen optimalen Schutz der Trinkwassergüte gewährleisten.

Neben dem verwendeten Material spielt auch die Installationstechnik eine sehr bedeutende Rolle. Zusätzlich zur richtigen Auswahl hygienegerechter Werkstoffe und Anlagenkomponenten ist natürlich eine auf die Hygiene abgestimmte Anlagenplanung eine Grundvoraussetzung für die Qualität, Haltbarkeit und Nachhaltigkeit einer Trinkwasserinstallation. In den letzten Jahren ist aufgrund wissenschaftlicher Untersuchungen immer deutlicher geworden, dass Bakterien aus dem Trinkwasser weit mehr für Infektionen verantwortlich sind, als bisher vermutet.

Daher muss sich der Blick von Ingenieuren, Verarbeitern und Betreibern verstärkt auf dieses „mikrobiologische Problem“ richten, um jederzeit hygienisch einwandfreies, reines Trinkwasser an den Entnahmestellen sicher zu stellen. Die nachstehenden Ausführungen sollen dem Planer, dem Verarbeiter und dem Betreiber einen allgemeinen Überblick über die für Trinkwasserinstallationen relevanten Leitbakterien, hygienegerechte Installationsmethoden und die fachgerechte Inbetriebnahme vermitteln.

2. Intensive Zusammenarbeit aller Beteiligten

Eigentlich ja. Dennoch kann die Bedeutung der Kooperation nicht oft genug betont werden, denn es muss nicht nur viel beachtet werden, sondern es steht auch einiges auf dem Spiel.

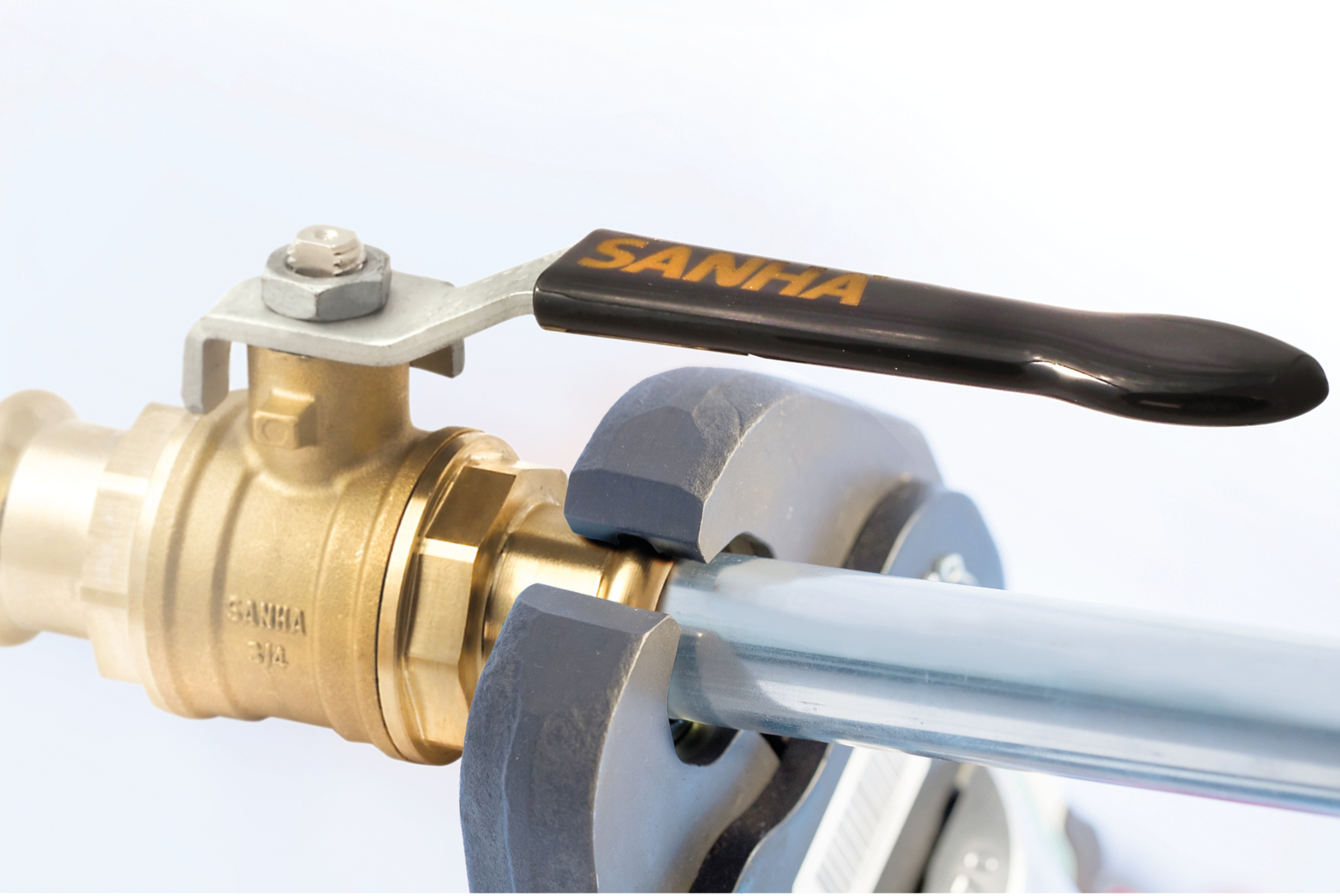

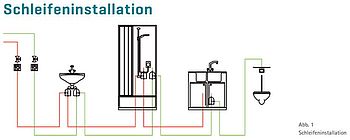

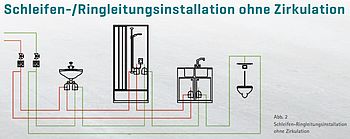

Jeder kennt das Phänomen: Alle Beteiligten arbeiten eigentlich gut zusammen, doch bei einem Abschnitt oder Teilprojekt geht jeder davon aus, dass der andere zuständig ist oder sich kümmert – und dann kümmert sich niemand. Dabei lässt sich das leicht vermeiden – und alle, ob Planer, Installateur, Bauleiter oder Bauherr – sollten sich dessen im Vorfeld bewusst sein. Schließlich gilt laut Infektionsschutz-Gesetz (IfSG), dass "Wasser für den menschlichen Gebrauch […] so beschaffen sein [muss], dass durch seinen Genuss oder Gebrauch eine Schädigung der menschlichen Gesundheit, insbesondere durch Krankheitserreger, nicht zu besorgen ist". Die Installation umfasst nicht nur die Rohre und Fittings, sondern auch die Absperrventile, Wasserspeicher, die Zapfstellen, Armaturen und vieles mehr. Es geht um die richtige Installationsart (z. B. Schleifeninstallation mit Doppelwandscheiben), die Gewährleistung ausreichend hoher Temperaturen im Betrieb, die Einhaltung eines Mindestzeitraums für den Wasseraustausch, geodätische Höhe, Gleichzeitigkeitsfaktor uvm. und verantwortlich dafür sind v.a. der Installateur sowie der Planer.

3. Leitbakterien zur Beurteilung der Trinkwassergüte

Legionellen

Als wichtigster durch Trinkwasser übertragener Erreger gilt das Bakterium Pseudomona aeruginosa: Dieses Bakterium findet bei Temperaturen zwischen 25 und 30 °C optimale Wachstumsbedingungen vor. Bei einer Wasseranalyse darf in 100 ml Wasser keiner dieser Erreger vorkommen. Das Robert-Koch-Institut hat bereits geringste Mengen dieses Erregers als „gesundheitlich bedenklich“ eingestuft. Hat erst einmal eine Infektion mit diesem Erreger stattgefunden, lässt sie sich nur sehr schwer therapieren und kann beim Menschen zu schweren Organerkrankungen, teilweise sogar mit Todesfolge, führen. Ist eine Trinkwasseranlage von diesem Erreger befallen, ist in der Regel die sofortige Sperrung des Gebäudes und eine Totalsanierung der gesamten Trinkwasserinstallation unumgänglich.

Kolibakterium (E.coli)

Dieses Bakterium kommt im menschlichen und tierischen Darm vor; ins Trinkwasser gehört es nicht. Allerdings gibt es immer wieder Berichte über Kontamination. Gerade in ländlichen Gebieten mit hoher landwirtschaftlicher Nutzung kann es zu einem Eintrag ins Grundwasser kommen. Das Bakterium verursacht u. a. Magen-Darm-Komplikationen, Blinddarm- und Bauchfellentzündungen. Ganz ähnlich wirkt ein weiterer Fäkalkeim, die Enterokokken - sie haben zudem eine besonders lange Lebensdauer.

Pseudomonaden

Dieses Bakterium ist ein Kaltwasserkeim. Besonders schlecht oder selten durchströmte Leitungsabschnitte können befallen sein. Diese treten bei fehlerhaft geplanten oder älteren Leitungssystemen auf (Stagnation). Gefahren: Lungenentzündungen oder Harnwegsinfekte.

Biofilm

Biofilme sind kein Bakterium oder Einzelkeim, sondern eine Schicht, die anderen Organismen Nahrung bietet. Daher gibt es auch keinen Grenzwert für Biofilme, sondern nur für bestimmte Keime. Sie bilden sich in kürzester Zeit in jeder Rohrleitung. Sie sind nicht in jedem Fall gesundheitsschädlich. Im Gegenteil, sie schützen zum Teil das Rohrinnere und helfen sogar dabei, das Wasser sauber zu halten. Die Bildung und Zusammensetzung des Biofilms hängt auch vom pH-Wert und der Wassertemperatur ab. Allerdings begünstigen sie auch die Einnistung gesundheitsgefährdender Bakterien wie Legionellen (s.o.).

4. Legionellengefahr

5. (Organische) Werkstoffe in Trinkwasseranlagen

● KTW-Richtlinien, die Hygieneanforderungen für Kunststoffe und Silikone enthalten,

● Beschichtungsrichtlinien

● Elastomer-Richtlinien

Schmiermittelrichtlinien sowie die Geringfügigkeitsleitlinien werden verwendet, um Substanzen zu bewerten, die in kleinen Mengen vorkommen und normalerweise nicht in das Trinkwasser gelangen. Dies umfasst Katalysatoren und Initiatoren, Oberflächenbehandlung von Garnen und Geweben, Lösungsmittel für Additive und andere Hilfsstoffe.

Die KTW-Richtlinie wird ab dem 21. März 2021 durch die "Grundlage für die Bewertung von Kunststoffen und anderen organischen Materialien in Kontakt mit Trinkwasser" abgelöst. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurden die Übergangsbestimmungen jedoch um zwei Jahre verlängert. Die Bewertungsgrundlage des UBA für metallische Werkstoffe ist bereits verbindlich.

Insbesondere bei der Verwendung organischer Werkstoffe muss sichergestellt werden, dass dadurch den Mikroorganismen kein Nährboden geboten wird. Solche organischen Materialien sind etwa EPDM-Dichtungen. Alle von SANHA® für Dichtungen eingesetzten organischen Werkstoffe durchlaufen daher regelmäßig beim MPA Dortmund die erforderlichen chemischen und mikrobiologischen Prüfungen nach DVGW-Arbeitsblatt W 270.

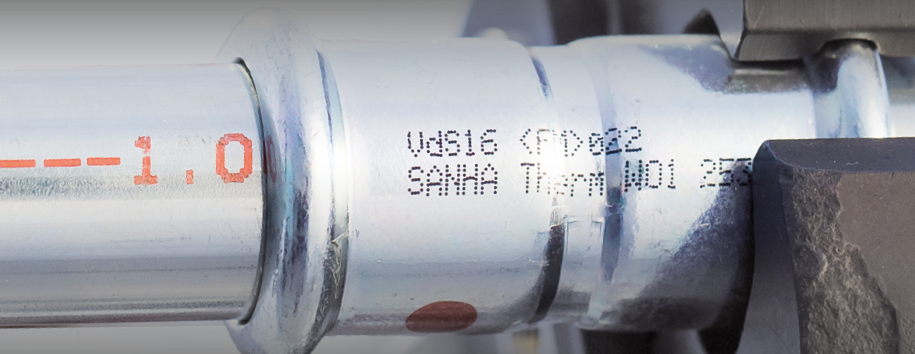

Hierdurch wird kontinuierlich sichergestellt, dass in den SANHA®-Installationssystemen ausschließlich Materialien höchster Qualität zum Einsatz kommen und eine negative Beeinflussung der Trinkwassergüte ausgeschlossen ist.

6. Optimale Werkstoffe & Systeme

- strömungsgünstig konstruierte Bögen,

- T-Stücke und Gewindeanschlussteile,

- Wandwinkel bzw. Wandscheiben,

- Doppelwandscheiben aus den Premium-Lösungen CuSi und Edelstahl

7. Bleifreie Trinkwasserinstallation

Alle unsere bleifreien Systeme bzw. die Premium-Kupferlegierung CuSi sind selbstverständlich vom DVGW und der ETA sowie vielen weiteren bedeutenden internationalen Zertifizierungsstellen (z. B. WRAS, KIWA-ATA, CSTB, ETA, SINTEF) zertifiziert bzw. Auch unsere Erklärung gegenüber dem ZVSHK ("ZVSHK-Herstellererklärung") belegt die einwandfreie Eignung vieler unserer Systeme für den Trinkwasserbereich. Bleifreie Siliziumbronze ist zudem vom Umweltbundesamt (UBA) durch die "Positivliste trinkwasserhygienisch geeigneter Werkstoffe" vom September 2013 für den Kontakt mit Trinkwasser geeignet.

8. Reduzierung von Stagnationszeiten

Aufgrund der üblichen Nutzung lassen sich Stagnationszeiten in Trinkwasserinstallationen niemals ganz vermeiden, bei korrekter Dimensionierung und Anordnung der Rohrleitungen und Objektanschlüsse jedoch minimieren. Hierzu ist es wichtig, das Leitungssystem bedarfsgerecht zu dimensionieren, damit bereits im normalen Betrieb ein ausreichender Wechsel des im System befindlichen Wassers stattfinden kann. Voraussetzung hierfür ist eine exakte Rohrnetzberechnung unter Berücksichtigung der tatsächlichen Einzelwiderstände und einem vorgegebenen, dem Nutzerverhalten angepassten Gleichzeitigkeitsfaktor [1].

9. Schleifen- und Ringleitung

10. Die hygienisch einwandfreie Dichtheitsprüfung

Darin wird eindeutig festgelegt, dass eine Dichtheitsprüfung mit Wasser nicht vorgenommen werden darf, wenn nach der Druckprüfung längere Stagnationszeiten zu erwarten sind, Leitungen nicht vollständig entleerbar sind, Leitungen aus Gründen der Frosteinwirkung nicht mit Wasser abgedrückt werden können, Leitungen aus Baufortschrittsgründen geprüft werden müssen, jedoch anschließend noch nicht in Betrieb genommen werden können.

11. Dichtheitsprüfung mit Druckluft oder Inertgas

Geht man davon aus, dass eine Dichtheitsprüfung in der Regel durchgeführt werden muss, damit die Leitungen abschließend isoliert und die Aussparungen geschlossen werden können, ist grundsätzlich, auch beim Einfamilienhaus, von einer längeren Stagnationsphase im Anschluss an die Dichtheitsprüfung auszugehen. Eine hygienisch einwandfreie Dichtheitsprüfung ist somit nur in Form einer „Trockenprüfung“ mit ölfreier Druckluft oder Inertgas (Stickstoff oder Kohlendioxid) möglich. Diese Prüfung ist in zwei Schritten, nämlich der Dichtheitsprüfung (Vorprüfung) und der anschließenden Festigkeitsprüfung (Hauptprüfung) durchzuführen. Die Dichtheitsprüfung wird mit einem Prüfdruck von 15 kPa (150 mbar) durchgeführt.

Die Prüfzeit beträgt bis 100 Liter Leitungsvolumen min. 120 Minuten. Je weitere 100 Liter Leitungsvolumen verlängert sich die Prüfzeit um 20 Minuten. Die verwendeten Manometer müssen geeicht sein und eine Ablesegenauigkeit von 0,1 kPa (1 mbar) ermöglichen. Die Festigkeitsprüfung wird bis zu einer Leitungsdimension von einschließlich DN 50 mit 300 kPa (3000 mbar) ausgeführt.

Bei Leitungsdimensionen größer als DN 50 muss der Prüfdruck 100 kPa (1000 mbar) betragen. Die Prüfdauer beträgt 10 Minuten - während dieser Zeit darf kein Druckabfall erkennbar sein. Auch bei dieser Prüfung müssen die verwendeten Manometer geeicht sein und eine Ablesegenauigkeit von 0,1 kPa (1 mbar) ermöglichen.

1] Grundgedanke des Gleichzeitigkeitsfaktors ist, dass nicht in allen Wohneinheiten gleichzeitig der Spitzenbedarf abgerufen wird.